Un linteau daté du XVIe sur un penn-ty de Quelennec-Izella

Un linteau à accolade [1] au-dessus d'une ouverture dans le mur orienté au nord d'une maison de fermier près de la chapelle de St-Guénolé et portant une date en chiffres romains vraisemblablement du 16e siècle.

Cette épigraphe [2] a été révélée par un relevé fait par Henri Chauveur en 2005, et par sa mention en novembre 2011 dans un cahier de l'association Arkae : « Balades et patrimoine à Ergué-Gabéric (carnet d'un promeneur au début du XXIe siècle) ».

Autres lectures : « Une épigraphe gothique sur une pierre de calvaire au Cleuyou ? » ¤ « CASTEL Yves-Pascal - En Bretagne croix et calvaires » ¤ « Crèche au toit de chaume et linteau de pierre du XVIe à Kerveady » ¤

Un penn-ty remarquable

A 150 mètres au nord-est de la chapelle, ce penn-ty [3] de très bel aspect est certainement l'une des plus vieilles maisons gabéricoises. Sur le mur orienté au nord, une ouverture qui était autrefois une porte basse est actuellement partiellement calfeutrée. Au-dessus est placé un linteau ouvragé en accolade [1] et portant une date en chiffres romains.

Avant la fin du 16e siècle, les caractères utilisés pour les chiffres étaient en numérotation romaine et les textes en lettres gothiques. Par la suite ce sont les chiffres arabes et l'écriture dite « humanistique » qui vont s'imposer. Les spécialistes lient généralement cette double mutation au concile réformateur de Trente (1545-1562) [4].

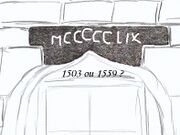

L'inscription sur le linteau de Quélennec est gravée en creux de type glyphe [5], d'une ciselure fine proche du graffiti, et au grain recouvert de particules de lichen, ce qui ne facilite pas la lecture.

Les premiers caractères sont néanmoins bien lisibles : « MCCCCC », ce qui donne bien 1500 en chiffres arabes. Les caractères suivants sont plus difficilement déchiffrables. Henri Chauveur relève la date de MCCCCCiii, soit 1503. Pour notre part on pense y lire plutôt « MCCCCCLiX », soit la date de 1559.

- Quelennec-Izella (clichés GdTerrier 2011)

Proximité de la chapelle

Les plus anciens documents relatifs au village de Quélennec sont datés de 1447 et 1516 et attestent une tenue dépendant de l'abbaye de Landévennec, à savoir une « chefrente de 3 sols et 3 deniers monnoie [6] » sur des terres « aux issues du manoir du Quellennec ou Quellennec Braz ».

L’initiative de la fondation de la chapelle remonterait à un certain Pierre de Kerfors qui signe des aveux en 1539 et 1549. Il semble que la fondation de la chapelle soit due à une convergence d'intérêts entre les moines et les sieurs de Kerfors. Mais, si les premiers citent la chapelle dans les inventaires de biens en 1647-56, les sieurs de de Kerfors ne manquent pas 40 ans plus tard de réaffirmer leurs prééminences sur la chapelle.

La datation du linteau du penn-ty [3] de Quélennec-Izella étant sans doute de l'époque de la fondation, vers 1550, on peut penser que la pierre fut déplacée par la suite et remontée sur le mur de cette bâtisse toute proche.

Annotations

- ↑ 1,0 et 1,1 Les linteaux en accolade sont des pièces architecturales en général monolithiques, décorées d’un motif à double courbure surmontant une ouverture.

- ↑ Epigraphe, s.f. : inscription sur un édifice qui indique en particulier la date de sa construction, sa destination (Trésor de la Langue Française).

- ↑ 3,0 et 3,1 Pennty, penn-ti : littéralement « bout de maison », désignant les bâtisses, composées généralement d'une seule pièce, où s'entassaient avec leur famille les ouvriers agricoles et journaliers de Basse-Bretagne (Revue de Paris 1904, note d'Anatole Le Braz). Par extension, le penn-ty est le journalier à qui un propriétaire loue, ou à qui un fermier sous-loue une petite maison et quelques terres, l'appellation étant synonyme d'une origine très modeste. [Terme BR] [Lexique BR]

- ↑ Le concile de Trente est le 19e concile œcuménique reconnu par l'Église catholique romaine. Convoqué par le pape Paul III en 1542, en réponse aux demandes formulées par le protestant Martin Luther, il débute en 1545, dure 18 ans et se tient dans trois villes italiennes, à Mantoue, à Vicence, puis finalement à Trente. L'historienne Régine Pernoud présente ce concile comme « la coupure entre l'Église médiévale et l'Église des temps classiques ».

- ↑ Glyphe, s.m. : inscription, trait gravé en creux ; trait gravé en creux dans un ornement architectural. Trésor de la Langue Française.

- ↑ Monoie, Monnoye, adj : un sol monoie désigne une petite pièce de monnaie faite de billons, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais plus ou moins, suivant les lieux (Encyclopédie Diderot). Existence de « livres monnoie » et de « deniers monnoye » à signaler également, en complément des livres tournois qui deviendront l'unique monnaie de compte en 1667. [Terme] [Lexique]